ウェブサイトの「成果」を最大化する上で、フォームは欠かせない役割を担います。ユーザーが最終的にアクションを起こす場であり、ここでの離脱はビジネスチャンスの損失につながります。しかし、多くのウェブサイトでは、フォームが「使いにくい」「分かりづらい」「入力が面倒」といった理由で高い離脱率を招いています。この問題を解決し、より多くのユーザーにフォームを完了してもらうには、“フォーム最適化”が不可欠です。

本記事では「フォーム最適化」の定義から、コンバージョン率向上に直結する具体的な手法、実践上のベストプラクティス、そして成果を示す事例までを体系的に解説します。SEO施策の一環として、また日々の運用改善として実践できる内容を、最新傾向を交えながら解説していきます。

フォーム最適化とは?

フォーム最適化は、ユーザーの入力体験を邪魔せず、スムーズに目的達成へ導くための取り組みです。単に見た目を整えるだけではなく、「どの項目が必要か」「どのような配置やガイドが最もストレスがないか」という観点でデザインや機能、フロー全体を見直します。

多様なアクセス端末や利用シーンを意識したUXの設計が求められており、フォームの最適化は単なるデザイン改修を超えた「コンバージョン最適化」の本質的な一部となっています。近年はAIやユーザー行動分析ツールの活用も広がり、最小限のリソースで大きな成果を追求する動きが加速しています。

- エラーや迷いを生まないレイアウト設計

- 必須・任意区別やガイド表示といったナビゲーションの工夫

- ユーザビリティとセキュリティの両立

を中心に、多面的な最適化が注目されています。

フォーム最適化の定義と重要性

フォーム最適化とは、ユーザビリティの観点から入力フォーム自体の構成や動作、操作性を徹底的に見直し、最大限スムーズな入力体験と高いコンバージョン率(フォーム完了率)を追求する一連の施策です。入力画面は「ユーザーが最も離脱しやすい場所」であり、煩雑さや分かりにくさが途中離脱の大きな原因になります。

広告費を投じて集めたユーザーでも、フォームが障壁となれば成果は生まれません。逆に、少しの工夫でエントリー完了率が劇的に向上する事例も多く報告されています。競合がひしめく業界でも、「使いやすいフォーム」は大きな差別化要因です。特にスマートフォンなどモバイル端末中心の現代において、短い時間で簡単に申込み・問い合わせできる環境を構築することが不可欠と言えるでしょう。

フォーム最適化がコンバージョン率に与える影響

フォーム最適化は、単なる「離脱防止」にとどまらず、データで裏付けされた「成果直結型の施策」として定着しています。余計な入力項目を排除したり、入力アシスト機能を導入するだけで、完了率(コンバージョン率)が大きく向上した事例は数多く確認されています。

以下のようなインパクトが認められています。

1. ユーザー体験の劇的向上:余計な作業や待ち時間がなくなり、満足度を損なわない

2. エラー・ミスの減少:入力ガイドやエラー補足によってストレスなく正しい情報を入力できる

3. 企業やサービスへの信頼アップ:明快なフォーム設計は「安心して情報を預けられる」という心理を生み出す

徹底した最適化によるフォームの改善は、「あと一歩」を促し、成果最大化へ直結します。特にモバイル比率が高いサービスでは、フォーム最適化の重要性がより一層増しています。

フォーム最適化の具体的な手法

効果的なフォーム最適化には、現状のフォーム分析と明確な目標設定が不可欠です。具体的な手法を適切に組み合わせて実践することで、ユーザー体験の向上やフォーム完了率の向上につなげることができます。以下に代表的な手法とそのポイントを紹介します。

入力項目数を最小限に抑える

フォーム離脱の最大要因のひとつが、入力項目の多さです。不必要な情報の収集や詳細な確認項目は、ユーザーに「面倒だ」「やめようか」と思わせる大きな障壁です。

- 本当に必要な情報とは何かを再検討し、最低限の項目だけ残す

- 定型情報(住所や氏名)は郵便番号や自動補完APIで時短する

- 長くなりがちなフォームは段階的に分割し、心理的負荷を分散させる

入力欄を絞り込み、負担を大幅に削減することで、「あと一歩先」に進むユーザーを増やせます。

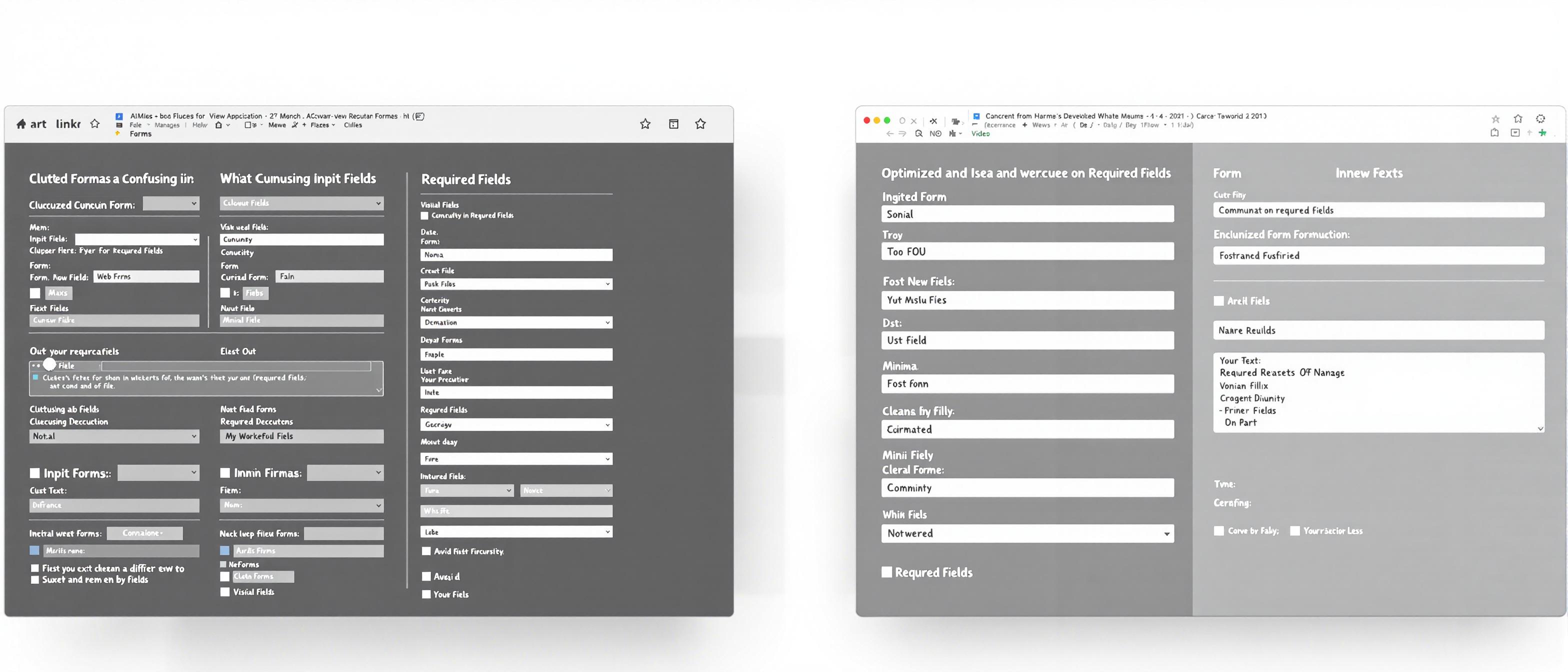

必須項目と任意項目を明確に区別する

「どこまでが必須?」と不安に思わせる設計は、ユーザーにストレスを感じさせます。全項目を義務のように見せれば、途中で投げ出されかねません。

- 必須項目には色や記号(例:赤色アスタリスク)で明示する

- 任意項目は目立たないデザインで差別化し、混乱を防ぐ

- 入力欄ごとに補足説明を添えることで、不明点を解消する

これにより、ユーザーは安心してスムーズに入力できます。

入力例(プレースホルダー)を表示する

「何をどう入力すればいいのかわからない」という不安もフォーム離脱の原因です。特に初めてサイトを利用するユーザーにとっては、適切な入力例が大きな助けとなります。

- メールアドレス欄に「sample@example.com」と表示する

- 住所欄に「東京都港区○○」といった実際のフォーマットを示す

- 電話番号なら「03-1234-5678」など正しい形を表示

適切なプレースホルダーはミスの防止だけでなく、フォーム全体の信頼性向上にも寄与します。

リアルタイムでのエラーメッセージ表示

送信ボタンを押してからエラーに気づく設計は、大きなストレスを生み、再入力を諦めさせる大きな要因です。

- 入力直後のリアルタイムなエラーチェックですぐにフィードバックできる設計へ

- エラー箇所を明示するだけでなく、正しい入力例もすぐ提示

- エラーメッセージは敬語で丁寧かつ簡潔に

これにより、安心してミス修正できるユーザー体験が実現します。

入力完了までのステップを示す

「先が見えない」「どこまで進んだか分からない」は離脱を招く要因です。特に複数ページにまたがるフォームや長い入力が必要なケースでは、残り作業量を明確化することで安心感を与えられます。

- ステップインジケーターや進行度バーを設置

- 現在の位置・残り工程を視覚的に表示

- ステップ間の戻る・進む機能も必須

入力途中での離脱を大幅に減らす効果があります。

スマートフォン対応の最適化

PCと比べてスマートフォンは画面が小さいため、同じ項目数・レイアウトでは操作性が著しく低下します。スマートフォンユーザーへの最適化は、いまや必須条件です。

- 大きな入力欄・押しやすいボタンでタップ精度を向上

- 1カラム設計や自然な縦スクロールでストレス軽減

- 電話番号やメール欄には最適なキーボードを自動表示

スマホ時代に最適化されたコンテンツ戦略の重要性は、フォーム運用でも必ず意識したいポイントです。

あらゆる端末で最適な入力体験を実現できているか、定期的な検証が求められます。

フォーム最適化のベストプラクティス

フォーム最適化は「やりっぱなし」では成果が頭打ちになります。継続的なPDCAと戦略的な運用、ユーザー目線の細やかな設計が重要です。ここでは現場で役立つベストプラクティスを紹介します。

ユーザーの手間を軽減するデザインの工夫

顧客の入力負荷を少しでも軽減する工夫が、隠れた離脱阻止の決め手です。

- オートコンプリートや郵便番号自動入力など、入力補助で時短を実現

- 選択肢はラジオボタンやプルダウンで誤入力リスクを排除

- 同じ情報の再入力(確認欄)は不要にし、スマートに省略

入力効率を高めるためのAI活用や効率化施策も、現代フォーム運用の重要なポイントです。

細かな最適化の積み重ねが、全体の入力作業負荷を大きく下げ、成果につながります。

セキュリティ対策とユーザーの信頼性向上

個人情報の適切な扱いは、現代のフォーム運用で避けられないテーマです。技術的な保護策だけでなく、「利用者に分かりやすく伝える」ことも重視しましょう。

- 必ずSSL(HTTPS)を導入し、送信情報の安全性を担保

- プライバシーポリシーやセキュリティ対策の説明を明示

- reCAPTCHAなど第三者サービスでなりすまし・ボット送信を遮断

「このフォームは安全」と可視化し、離脱要因となる不安を取り除きます。

継続的なテストと改善の重要性

フォームの最適化は一過性の作業ではありません。ユーザー行動やデータを不断に確認しつつ、「もっと良くできる点」を探し続ける姿勢が重要です。

- Googleアナリティクスやヒートマップで離脱が多い箇所を発見

- ユーザビリティテストやA/Bテストで全体設計を検証

- 小さな改善でもすぐ反映し、定期的に結果を振り返る

コンバージョンを最大化する内部リンク戦略や継続的なSEO運用とも密接に関係しています。

継続的な運用が、成果を最大化するための唯一無二の解決策です。

フォーム最適化によるコンバージョン率向上の事例

理論だけでなく、「なぜフォーム最適化がこれほど重要なのか」は事例の比較を通じて理解が深まります。フォームの最適化前後の違いや、実際に成果を上げた改善ポイントをデータとともに確認しましょう。

フォーム最適化前後のコンバージョン率比較

多くのウェブサイトで、「フォーム最適化前」と「最適化後」で顕著な完了率(CVR)の違いが記録されています。

- 入力項目の削減で、フォーム完了までの平均所要時間が短縮

- リアルタイムエラーメッセージ導入により、再入力率の減少

- スマートフォン最適化によるモバイルユーザーからの入力総数増加

こうしたCVR改善や入力離脱防止の施策は、SEO成果をさらに最大化するKPI設計の考え方とも連動します。

これらの施策で得られる効果は、サイトの目的や対象により幅がありますが、「明確なビジネスインパクト」がデータで裏付けられています。

成功事例から学ぶポイント

事例分析の結果、以下のようなポイントが成果に直結しています。

- ユーザーの声や行動データへの真摯な向き合い

- 小さな修正の積み重ねと、継続的なA/Bテストの実施

- 目的やユーザー層ごとにカスタマイズされた設計思想

「最新技術だから導入する」のではなく、「ユーザー体験を高めるためにどうすればよいか」という現場志向の積み重ねこそが最適化の要諦です。

まとめ

フォーム最適化は、単なるレイアウトや入力項目の修正にとどまりません。ユーザビリティの追求、信頼性の向上、スマートデバイス対応など多層的な改善施策が必要不可欠です。離脱を減らし確実に成果を生むためには、実際のユーザー行動を見極める観察力と、地道なPDCAの継続が求められます。

競争が激化するオンライン市場において、「フォーム最適化」は単なる技術論でなく、企業やサービスそのものの価値を左右する戦略的テーマです。真の成果を目指して、日々進化を続けましょう。

.png)